来论 芝麻仔(公司职员)

1月19日上午,位于暨南大学第一附属医院产科内的分娩体验馆正式对外服务,6对准父母走进体验馆,他们中的准爸爸甚至现场体验了一把由电极贴在肚脐上带来的剧烈疼痛。机器能模拟出女性分娩时从1级到10级程度的疼痛,但大多数男性体验者在坚持到六级疼痛就放弃了继续体验。

体验分娩疼痛,就能让男性对分娩感同身受了吗?实话说,很难。分娩体验馆虽然可以模拟1-10级的疼痛,还能用电极贴模拟出产妇宫缩的周期,体验者受不了是可以随时喊停,把电极贴拿掉就可以停止疼痛然后转身离开的,即使坚持到整个体验完成前后也就37分钟。而真正的产妇却无法喊停,甚至还面临着护士的恶劣态度、孩子的状况变化等等未知的风险,对于分娩时间也没有一定准确的预估,可能是3个小时也可能是37小时,更有的是3天。而孕产妇在孕期的身体变化,孕吐和高血压风险等等的问题,还有产后的宫缩、哺乳的疼痛和麻烦,男性就更加无法体验了。

那么,这样的体验难道就没有意义了吗?当然不是。

这就要先回头说说,和分娩息息相关的,孩子对于一个家庭意味着什么。一直以来,在中国,生育权更多都是和“传宗接代”这样的概念绑定的。孩子尤其是儿子被认为是父亲家庭的香火传承,这样的思想现在还隐秘地或者明显地存在于各个家庭中。母亲从怀孕到养育孩子的整个过程中,她们的付出和牺牲很多时候都被认为是理所应当的,而即便提起也往往是口头感恩而已。

实际上,对母亲权利的忽视,不仅是一种不公,对养育孩子也没有益处。

一来,孩子被看作是给家族或年轻人给父母的交待,被工具化了,而对于他们的出生到养育都没有经过严肃的思考和谨慎的计划,当然,不是说计划完就能做得更好,但总比什么都不想只为完成任务就把孩子带到世界上来更好一些。

二来,很多母亲是由于生理结构而要面对孕期和产期的各种症状和疼痛,孩子出生后又要履行母职和社会赋予的义务,而不得不或早或迟地对养育进行思考,或者在实践中摸索出一套自己的方法,虽然这些未必都对又或者本来就没有什么对或不对,但至少,在养育这件事情上,母亲是基本不会缺位的,而父亲很多时候是实质缺位的,在传统的社会观念下,父亲长久地被认为只要赚钱就是付出,而现代的科学育儿观念下,育儿的亲密性和深度参与都是必不可缺的,而像大多数妈妈一样全程育儿的,依然是少之又少,这就导致了育儿过程中父亲的间歇性缺位。

在这样的背景之下,再回头看分娩疼痛体验这件事,就会发现这件事的意义不仅仅是部分、暂时感受自己的另一半或者自己的母亲所需要承受的痛苦那么简单。这是增加同理心的一部分内容,也是让男性深度参与育儿的一种尝试。

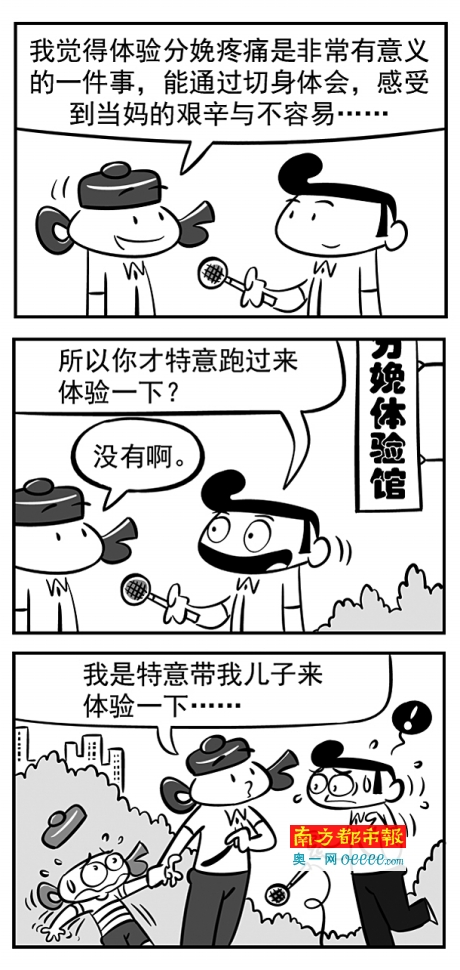

不过,人总是健忘的,就像不能期望这些体验分娩疼痛的男性能增加多少对自己妈妈的理解一样,也不能期待一次的疼痛体验能增加多少男性对孕产妇的体贴和在育儿中的参与。也许,他们会愧疚几分钟,心疼几小时,感动个几天,然后,妈妈的唠叨、妻子的抱怨、几盘王者荣耀和兄弟的一场酒局,就能让这一切烟消云散。但是,这并不代表这样的小尝试没有意义,恰恰相反,开设这样的项目,又能让它进入到孕产期知识课程之中,是一种缓慢却有意义的观念转变行动。这些小努力堆积起来,最终会慢慢推动整个中国育儿方式的改变。

当然,这很难,依然要一点点地去做。例如,去年痛到跳楼的榆林产妇,第一次让中国人直面分娩疼痛这件事,目前,无痛分娩开始在全国正式推行;又如,产假延长了,男性休产假理论上成为可能。还有,在孕检和孕期知识课程里,在早教中心,都看到了越来越多爸爸的身影,而在往后的“吼作业”这件事情上,很多家庭第一次达到了父母平等。

生理结构的不同,决定了男性很难在真正意义上对分娩感同身受。但分娩疼痛体验馆的出现,也许说明一场观念革命已经开始。一位还没有计划生子的研究生一年级学生来到了体验馆,也许意味着这些未来将成为准爸爸的年轻人,会更有意愿迈出这从理解到行动的第一步。