“家里、办公室都有很多书,这些都是我的精神食粮,有时间就去图书馆、书店、博物馆看看,就会觉得很开心了。”

“一心一意做好这件事,其他没什么好想,也轮不到自己想,做好自己的公仔,就觉得很安心。”

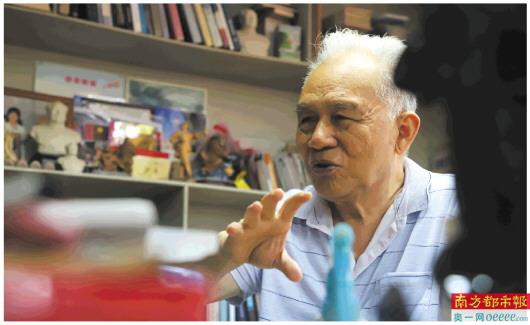

——82岁的石湾陶艺泰斗刘泽棉坚持学习创作

“一心一意做好陶瓷公仔,就觉得很安心。”石湾陶艺泰斗、中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产代表性传承人刘泽棉,从艺超过70年。七八岁跟父亲塑陶谋生,15岁完成第一件伟人塑像,18岁参加组织陶瓷工艺生产合作社,21岁与老一辈陶艺人探索石湾陶艺的复兴,50岁在香港办个展优质原作品价格超万元,76岁一件原作拍出360万元高价。如今82岁的他仍在坚持创作,在中华人民共和国成立70周年之际,发布新作品《举杯同庆》。

日前,南都记者来到刘泽棉的工作室中,见到了一头银发的他正在为一尊观音像修整细节,听他用个人经历串联起石湾陶艺70多年来的发展,从抗战期间的业态萧条到经济高速发展的当下高端艺术品受追捧。尘封的记忆一点点被翻出,就像陶塑一样,去浮尘,见真容。

◎抗战期间

石湾陶艺业态萧条 手艺人颠沛流离

1937年,刘泽棉出生于陶艺世家。1938年10月,石湾沦陷,“水路不通,陆路也不通,木材等原料无法运到石湾。”在刘泽棉很小的时候,石湾一带有很多烂屋,屋顶都被拆掉当柴烧。

没人买石湾公仔,石湾陶艺产业凋零,很多师傅都逃到其他地方。流落他乡的师傅中还有少量人仍然以陶艺为生,但也就是做少量粗缸瓦。刘泽棉一家亦是颠沛流离,刘泽棉也短暂就读过私塾,“算是开过笔,读过几个月的旧书”,七八岁便跟着父亲塑公仔学艺谋生。

抗战胜利后,石湾陶业开始复苏,石湾开始做陶艺公仔出口,经香港再转销到国外,比如肩担金钱、长须公仔、渔翁等等。“曾经一个老板可以请一百几十人来做这些公仔,我们家也有做,如钓鱼翁,一个人起码要做二三十件。”

刘泽棉出身陶艺世家,但他并不满足于自己在家琢磨技艺,刘泽棉住在陶艺名师刘传家附近,于是,他常常跑到刘传那“偷师”,希望能学到刘传的手艺。

一次,刘传做了一尊一米高的观音,“是一尊坐着的观音,印象特别深刻。”在解放前,在石湾坚持做高端艺术品的名家并不多,只有个别名家在做,而刘传就是其中一个,“从旧社会到现在,他一直坚持做高端艺术品。”这也影响了刘泽棉的艺术人生。

◎新中国成立后

探索复兴之路 石湾美术陶瓷厂成立

1949年,中华人民共和国成立,刘泽棉才有机会走进学校读书,那年他已经13岁了。“那时候我们叫‘读新书’”,课本和老师会介绍中国的伟大革命者,于是,他想做一尊毛泽东像,他的想法得到了老师的支持和帮助。“只有画报,人物的脸部如何起伏,如何表现出丰满的额头”,在老师的帮助下,15岁的刘泽棉照着一张画报完成了陶塑作品——毛泽东像,后来这个作品被送到镇工商联陈列展出,还获得了30元奖金。

20世纪50年代,父亲离家去了香港,刘泽棉辍学回家,担起了养家的重担,申请了个体手工业自产自销的营业执照,由母亲带着他们兄弟姐妹几人在石湾,租了一个小小铺面,靠着做伟人像、志愿军像、刘胡兰像等谋生。

1955年,刘泽棉参与并组织了陶瓷工艺生产合作社,“合作社主要是将一些流散的个体户聚集起来,我们需要创作更多的品种来维持合作社的运营。”这些被称为“流散人员”的个体户聚集起来后,创作热情非常高,互相学习,互相提意见。

1958年,“合作社、美术陶瓷厂、广州人民美术社,三间变一间,成了石湾美术陶瓷厂。后来,陶瓷厂慢慢由国营转为私营,才成了今天的新石湾美术陶瓷厂。”

老中青所有陶艺人都聚集在一起,当时作为青年陶艺家代表的刘泽棉,跟着老一辈艺人,如刘传、区乾等当时石湾陶艺的泰斗级人物,一同探索石湾陶艺的复兴,通过他们的努力,石湾陶艺跳出廉价“山公”的层次,往高端艺术品、精品发展。

根据刘泽棉的个人大事记列表,不难发现,20世纪五六十年代,他主要围绕工农兵生活主题进行创作,包括有《大鸭》《海军与小孩》《刘三姐》《喜悦》《苗寨喜丰收》等作品,而这些作品的创作灵感大多来源于生活,在大事记列表当中,作品之前大多有一句,“到某某地体验生活”。

在刘泽棉看来,创作一定要有激情、有想法,不管是创作什么样的作品,作者都要表达出他在当时当地的感触,让人从作品中可看到时代的变迁。

◎改革开放

创作题材百花齐放 一件作品值万元

改革开放后,刘泽棉迎来了个人的创作高峰期,题材更加广泛,既有传统的,又有现代的,创作方式也不同了,从原来的以宣传为主,变成需要赋予作品更多的内涵,要有好意头,而且作品也在不断升值。

也是在这个时候,很多陶艺师傅都离开了厂,自立门户,而刘泽棉直到现在仍在厂里,“没有想过出去做,在这里我觉得很满足。”从20岁到80岁,都是在这间厂,刘泽棉不舍得离开,只要在厂里呆着,他的内心就“像烧着窑灶一样暖”,他就想在这里勤勤恳恳做好自己的工作。

1981年,香港举办石湾陶艺展,主办方提出想要一套传统题材的作品。刘泽棉决定和胞弟刘炳、儿子刘兆津合作制作一套十八罗汉。他们先后去了山西大同云岗石窟、河南洛阳龙门石窟、云南筇竹寺、广东南华寺等佛教造像的艺术宝库搜集资料。回到石湾,他们凭着自己的体验和理解,捏成了一百多个小泥稿,再反复琢磨筛选,最后选定了18个定稿,塑造出18个姿态各异、富有个性的罗汉。

这一套《十八罗汉》引起了很大的轰动,并夺得了全国工艺美术百花奖中的珍品金杯奖,从而奠定了刘泽棉在中国美术陶艺界中的艺术地位。

1987年,刘泽棉在香港办个展,一个优质的石湾公仔原作品价格可以上万元的价格卖出。一万元在当时是什么概念,在20世纪80年代,“万元户”是富裕的象征,是指一户家庭的年收入超过一万元,这在当时已经是非常了不起的事情。

生肖作品越来越火 石湾陶瓷向高端延伸

自20世纪90年代末,石湾陶艺作品从原来的原作品和生产品两个档次,被细分成原作品、精制品、特制品、高档普及品等档次。

“做艺术品的很难估计哪件好卖哪件不好卖,只是想通过作品表达自己的心意。”让刘泽棉没有想到的是近年来的生肖陶塑系列还挺成功的。这个系列一开始也只是少数人才做,自2008年起,石湾还开展生肖陶艺大赛,并将作品巡回展出,做成比赛后,每一年都有百多款生肖作品参赛。

刘泽棉则是从2002年开始创作生肖作品,“从羊到马,做了一个轮回就没有再做了。”其中最高价是“马到成功”卖了5万多,“马都卖了5万多,自己想想都觉得害怕。”把生肖当成了高档艺术品来做,他也没想到会有那么多人捧场。

石湾生肖陶塑从传统到现代,从老百姓家居摆设的普通品到高端限量收藏品,事实上也是石湾陶塑近年来的发展缩影,也是石湾陶艺人的成长见证。

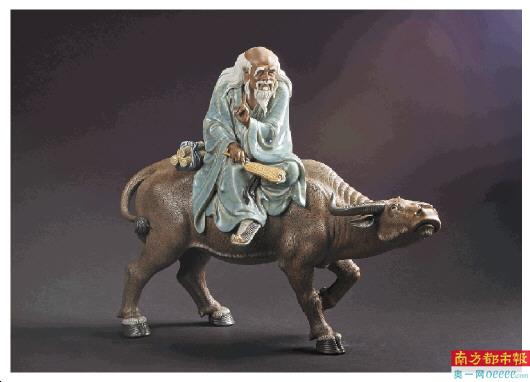

值得一提的是,在2013年一场名为“新月雅集—佛山当代艺术陶瓷专场拍卖会”上,刘泽棉以“老子骑青牛出关”为题材的原作《紫气东来》,以360万元的价格成交,成为了石湾公仔在拍卖市场上的最高价,再一次证明了石湾陶艺的价值。

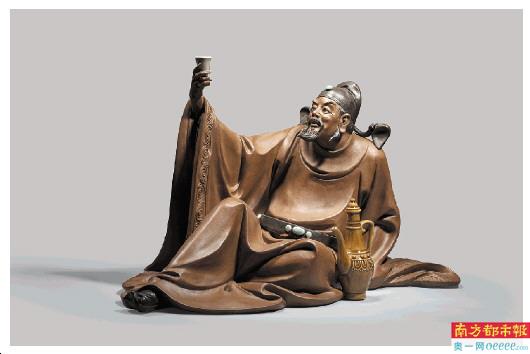

雕琢《举杯同庆》 共庆70华诞

今年9月21日,《举杯同庆》首发,是刘泽棉的新作,是为庆祝新中国成立70周年而创作的作品。新品发布后,刘泽棉便又回到了自己的工作室,继续创作,为已大体完成的观音塑像做细节修整。

回顾过往的岁月,他觉得最大遗憾就是自己没有文化,“知识不够,深度不够,水平不够,读的书少,从小就要参加工作,没有机会深造。”

虽然读的书少,但他有超越前人的雄心。笨鸟先飞,便是他补“短板”的有效方式,要做好每一件事情,首先要做好准备工作,比如他做一个观音,他说一定要翻一下书,看看其他人是怎么表现,自己不够聪明就去找一些材料来看。“看很多书,以前是怎么做的,现在又是怎么做的,自己做的时候,暗暗下决心,一定要有所超越。”

讲话、应酬都不会,唯一做得好的就是这份工作,除了陶艺,他没有其他什么特别的爱好。“一心一意做好这件事,其他没什么好想,也轮不到自己想,做好自己的公仔,就觉得很安心。”

为了做好这份工作,他订了很多美术、雕塑书籍,“家里、办公室都有很多书,这些都是我的精神食粮,有时间就去图书馆、书店、博物馆看看,就觉得很开心了。”

统筹:游曼妮 采写/摄影:南都记者 杨韵仪 部分图片由新美陶公司供图