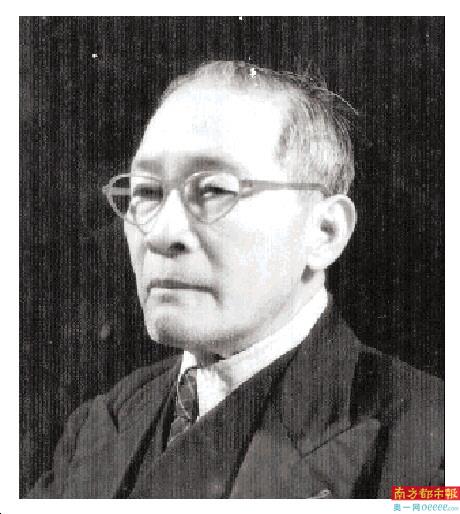

高剑父其人

高剑父1879年生于番禺员岗乡,1892年开始随居廉学画。1905年赴日本研习美术。在日本期间加入中国同盟会。辛亥革命后退出政治舞台,致力于“新国画”的探索。1921年任广东省第一回美术展览会副会长,确立了自己在广东美术界的地位。1923年在广州创办春睡画院,作为其“艺术革命”的大本营。1930年赴印度及其周边各国考察美术。1934年和1936年先后受聘为中山大学教授及中央大学教授。1946年和1947年先后创办南中美术专科学校及广州市立艺术专科学校。1951年在澳门病逝。

南都讯 记者朱蓉婷 高剑父是岭南画派的主要创始人,是近现代中国画从古典向现代转型进程中的先驱之一,也是近现代岭南文化史上为中国美术事业做出卓越贡献的第一人。辛亥革命后,他在中国画坛逐渐崛起,最终成为引人瞩目的画坛盟主和一代宗师。他所创立的岭南画派也不断发展壮大,成为具有全国影响力的绘画流派。

适逢高剑父诞辰140周年,广州艺术博物院联合故宫博物院、中国美术馆、上海博物馆、天津博物馆、广西壮族自治区博物馆、广东省博物馆、东莞市博物馆、岭南画派纪念馆,精选各自收藏的高剑父绘画作品举办“春睡梦先觉——纪念高剑父诞辰一百四十周年展”,力图展示高剑父一生力学精研的创作历程和卓然独立的艺术风貌,以纪念这位岭南画派的一代宗师。

本次展览聚集九大文博机构之力,展出高剑父绘画作品一百多件(套),堪称规模最大、精品最多的一次高剑父艺术大展。观众将会看到《菡萏蜞儿》《寒江雁影》《南瓜图》《雪浦芦鸭》《凌霄花》《烟暝酒旗斜》《渔港雨色》等高剑父的众多重要作品。

为了更好地配合展览,同一时期,广州艺术博物院还策划了辅助学术展览:“樱枫幽玄——广州艺术博物院藏近现代日本绘画展”。这也是本次纪念活动的惊喜亮点之一。高剑父的绘画风格在一定程度上受到日本近现代绘画风格的影响,该辅助展览为观众更好地理解高剑父艺术提供了一个直观的参照系。

此外,广州艺术博物院还将编辑出版展览图录,并与广州美术学院合作,在岭南画派纪念馆举办“先声——高剑父艺术研究”国际学术研讨会。

本次展览计划明年赴上海刘海粟美术馆举办巡展,将结合历史文献资料回顾高剑父当年在上海办报、开书馆、办画展,与当地画家交往等历史往事,使上海观众能够了解岭南画派与上海的一段因缘,并推动相关学术研究。

居派流韵 和风洗礼

1879年,高剑父出生在广东番禺一个悬壶济世的家庭,父亲高宝祥因知医能书,为人仗义而闻名乡里。父母相继病逝后,高剑父来到广州“河南”(今广州市海珠区)隔山乡生活。彼时的岭南著名画家居廉,正在隔山乡的十香园招徒授画,自幼便显现绘画天赋的高剑父,于是拜师门下。

他曾回忆:“余十三四岁时,就开始临居师的画,于撞水一法,日夜苦思,屡经体验,尚难体会。”一夜大雨滂沱,帐席皆湿,高剑父从帐顶上的水渍,顿然悟到撞水画法,立刻起来濡毫伸纸,居然心手相应。可见少年高剑父对其师技法钻研之痴迷。

投身居廉门下,高剑父画艺日渐长进。继承了居廉师法自然、选材广泛、追求雅俗共赏的创新精神。当时居廉的学生中,有一名叫伍德彝,是彼时广州四大望族之一的后代,家中网罗不少名人佳作,高剑父得以临摹师兄伍德彝的家藏名画,遥接古人衣钵,旷观历代名手,打下了坚实的传统艺术根基。

从“居韵和风”到“壮怀逐梦”,此次展览的两个单元,见证了他在不同时期内的学习、探索、成长的历程。“居韵和风”单元主要展示了高剑父前期作品,包括有高剑父学习居派和中国古代艺术大师的作品。

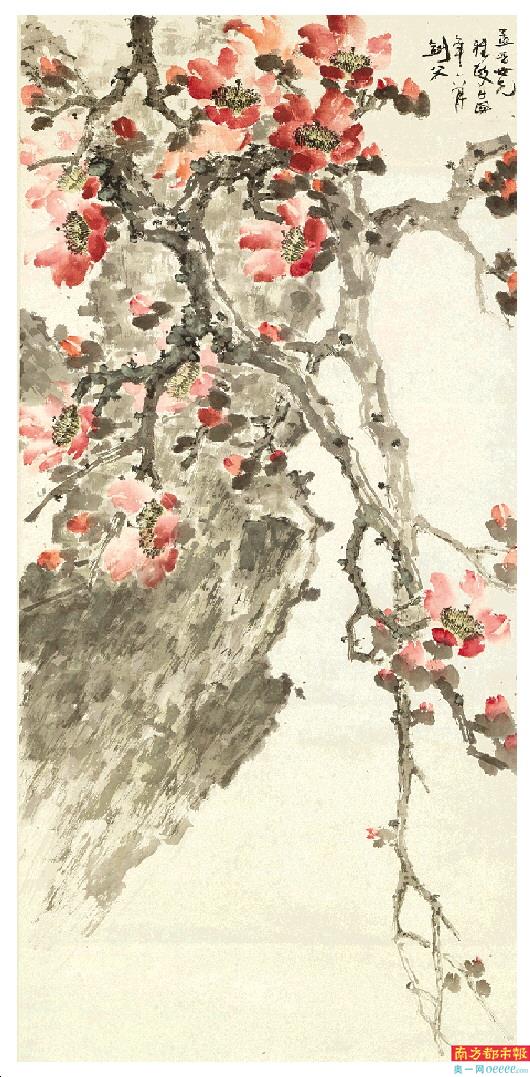

《花卉图》四屏是这一时期的代表作之一,画中“没骨法”和“撞水撞粉法”在内的兼工带写的画法,无论是色彩铺陈还是笔墨形态的轨范,与居氏作品相较可谓几可乱真。

后来,高剑父有机会在澳门学习素描,“始知他国有画法”。1896年,高剑父负笈东瀛,走出国门、放眼世界,这成为其艺术道路上一件具有决定性意义的大事。东渡日本求学后,又得以接触和认识了近代日本绘画,极大地拓宽了他的艺术视野。在这一时期,高剑父从明治维新后的近代新日本画中获得了革新中国画的灵感。

由于各种原因,高剑父旅日期间的正式作品存世极少,但人们仍然可以从其旅日期间的写生稿以及归国后十余年间的作品中一探日本绘画所遗留的气息。

一批珍稀的写生稿显示,他曾极度认真地钻研昆虫结构,试图以“格物究理”的态度寻求一种全新的绘画语言。据记载,高剑父旅日期间,除了在就学的各机构中进行临摹,学习雕塑、西洋画和日本画的基本知识,还到博物馆、图书馆、昆虫研究所、公园等处进行写生。这一时期,竹内栖凤借鉴西洋写实经验,又保留传统笔墨趣味的“折衷”做法,更是引发了高剑父的强烈共鸣。

上海博物馆藏有一幅高剑父的《雪浦芦鸭》,这次也在展览陈列之中。画中一对绿头野鸭悠然休憩,其一昂胸低首梳理羽毛,另一则插首于背羽酣眠,留白状若积雪,更添萧瑟寂静、朦胧幽远之意。该作创作于1908年,彼时高剑父已从日本求学归国。从技法到艺术风格,都兼具岭南派技法与日本画、水彩画的特点。

1908年,高剑父回国后,在广州举办了一次极其重要的画展。这既是高剑父平生第一次个人画展,也是岭南画派的第一次画展,可以视为岭南画派形成的标志。展品都是以中日画风相互融合的形式出现,与传统国画迥然有别。

十年后的1918年,高剑父根据温庭筠《商山早行》的诗意,创作了一幅《鸡声茅店月》,描绘天寒时节拂晓时分一处山野客栈的景象。题材可谓老套,画风却前无古人:画面上不见诗句中提及的鸡和人,盖因“鸡声”非鸡,“人迹”非人,只能由观者通过想像去补足。广州艺术博物院研究员翁泽文认为,此时距高剑父从日本归国已经十年,而作品仍呈现出明显的日本风格,同时又带有西洋素描的造型、运笔特点。

提笔赋诗,上马杀贼

在高剑父的艺术生涯中,他经历了中国社会最为剧烈的变革年代。他不仅是“提笔赋诗”的艺术家,也是“上马杀贼”的革命家。在他的绘画理念和主张中,我们可以看到社会时事的深深烙印。

广州艺术博物院藏有一幅高剑父的《东战场的烈焰》。画面上,火光冲天,一座高楼在熊熊烈焰中只剩下断壁残垣,这幅画创作于1933年,记录了“一·二八事变”惨状,高剑父以狞厉张扬、艰涩凄厉的线条笔触,塑造高楼圭角峻硬、锋锷峥嵘的残躯,对战争表达了无声的控诉。这是岭南画派的第一件抗战题材画作。

在寻求国画创新之路时,高剑父也一直在参与革命运动。旅日期间,他通过学习东洋、西洋绘画,获得变革中国画的灵感。同时也接触到孙中山的政治革命学说,萌生革命思想。

1906年,高剑父在日本加入同盟会,1908年归国后在广州开始参与同盟会工作,1911年参加了“黄花岗起义”。1912年,高剑父到上海参与创办《真相画报》,以“监督共和政府,调查民生状态,奖进社会主义,输入世界知识”为宗旨。摄影与漫画并重。但它更重要的一个作用,最早将其美术革新理念表达出来。

在《真相画报》上,“二高一陈”(高剑父、高奇峰、陈树人)正式提出了“折衷派”的口号,即“折衷中西,融会古今”,岭南画派作为一个艺术流派和画家群体,第一次在上海公示了自己的艺术主张。又设立“审美书馆”,以自产自销的明信片开拓“新国画”的市场。彼时的高剑父确信,大众美术的出现非常及时和必要。他的艺术主张直面大众,绘画并非供文人雅好的避世之作。

鹰,是高剑父非常喜爱的题材,在他的笔下,鹰似乎是他自己的化身,代表着是一位具有英雄主义色彩的革命者。本次展览中,就有三件以鹰为题材的作品,勾画高剑父人生的三个阶段。

其中一幅创作于1917年的《鹰》,画面上一雄鹰伫立在海边的悬崖之上,双眼紧盯着海面,正准备着要与汹涌的海浪搏击。广州艺术博物院陈列研究部主任陈志云向记者介绍,高剑父创作此画时,正值袁世凯复辟帝制失败,时局风云谲变。高剑父犹如画中的雄鹰正密切观察着纷乱的政局,并对不明朗的前景忧心忡忡。陈志云还指出,此画上鉴藏印“任潮鉴藏金石书画之章”为国民党高级将领李济深所有,此作应为高剑父所赠。1918至1920年间高剑父曾在粤军中任参议,很可能与任职于粤军第一师的李济深结交于此时。

而另一副《秋鹰图》,在秋风萧瑟、红叶片片的景致中,一只雄鹰伫立于老树上,神情落寞,但雄风依旧。其时高剑父已退出政治舞台,表现出另一种完全不同的心境。

新国画:大梦谁先觉?

高剑父既是美术家,也是教育家,致力于兴资办学。他深感推行“艺术革命”仅凭一己之力是不够的,必须培养强大的新生力量。

“大梦谁先觉?平生我自知。草堂春睡足,窗外日迟迟。”是罗贯中《三国演义》中诸葛亮所吟,高剑父将其创办的美术教育机构,即其“艺术革命”的大本营命名为“春睡画院”。

表面上看,高剑父似乎仅着眼于“春睡”,实际上,真正引发他强烈共鸣的是“大梦谁先觉”。他“自知”对世界艺术潮流和东西方绘画的优劣有着清醒的认识,决心在“折衷中西”的道路上努力探索,成为开创中国艺术新纪元的先驱。而他的“梦”就是建立“新国画”,以拯救日渐衰败的传统中国画。

高剑父反对清末以来中国画因循守旧的流弊,构筑了锐意进取的“新国画”理论。对于“新国画”,高剑父如此解释:“吾择(中西绘画)两途之极端,合炉而冶,折而衷之,以我国之古笔,写西洋之新意。夫中国画之妙在用笔、思想、结构、气韵,西洋画之长在形似、远近、用色,以彼之长,补我不足,而成一有笔墨气韵之洋画,即有形似、远近之中国画。”

他提倡“艺术革命”,主张吸取东西洋写实主义绘画的经验,进而将古今中外的艺术精华熔为一炉。后人将这一思想概括为“折衷中西,融会古今”,成为岭南画派最重要的特征。

他的“新国画”的艺术渊源最主要是居巢、居廉所创立的居派绘画,以及以竹内栖凤等作品为代表的近代新日本画。但高剑父成熟期的作品却有效地消解了居派艺术纤巧婉约的风格,也不同于日本绘画清寂幽玄的“物哀”情调。

本次展览的“壮怀逐梦”单元,展示了高剑父成熟时期的作品。在这一时期,高剑父将前期学习的各种艺术风格融会贯通,逐渐树立起自己独特的画风:进一步与自然界进行密切沟通,将西洋画和近代新日本画的写实观念与风格融入居派画风中,将传统中国画的程式化置于客观现实当中加以验证,将前人概括而成的简单符号还原为纷繁复杂的自然万象,从而达到对过去熟习的传统图式的修正,完成了他在艺术道路上最重要的创造性转化过程。

高剑父的一生,走在了时代前列。虽然今天人们已经认识到,借古开今之路比“折衷中西”之路更加符合中国画的发展规律,但高剑父的艺术理论与实践依然是现代中国美术革新运动中不可或缺的重要资源。

为了解本次展览的更多看点,南都记者专访了广州艺术博物院陈列研究部主任陈志云。

广州艺术博物院陈列研究部主任陈志云访谈

高剑父既有国际视野,又不盲目崇洋

南都:这次展览策划的初衷是什么?与其他八大文博机构的合作是如何建立起来的?

陈志云:今年是高剑父先生诞辰140周年,纪念这位岭南画派创始人,以及弘扬其艺术,是我们策展的初衷。广州艺术博物院作为华南地区一个重要的美术博物馆,一直以收藏、研究和展示岭南地域美术作为我们的工作重心。岭南画派是一个具有全国影响力的画派,是岭南文化的一个重要品牌,所以弘扬岭南画派艺术是我们责无旁贷的文化使命。过去,我们曾多次与港澳台文化机构合作举办纪念展览。这次,我们希望展览能荟萃内地公立博物馆收藏的高剑父精品。

我们与内地收藏有高剑父作品的文博单位取得联系,策展人员亲自到各馆调研作品情况,然后选定当中的精品,与各馆达成合作的意向,共同主办这次纪念展。故宫博物院、上海博物馆等单位还派专业人员赴我院考察,对我院硬件设施及办展能力作客观评估。联展体现了他们对我院综合实力的肯定和信任。

南都:广州艺博院馆藏的高剑父作品有多少?本次展出,你们选择的标准是什么?

陈志云:广州艺博院收藏高剑父作品二百多件(套)。本次选择的标准就是高剑父不同时期的精品,而且是精品中的精品,以及一些未曾展出过的作品,让普通观众和美术研究者有机会充分了解高剑父的艺术。

南都:这次展览中有哪些重点展品?哪些作品是来自故宫、中国美术馆、上博等单位,并在过去比较少见的?

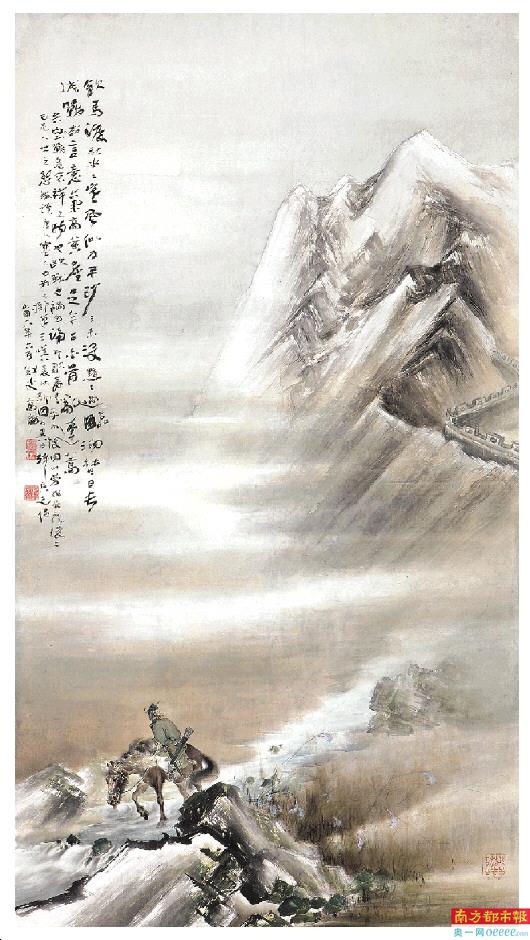

陈志云:每个馆的藏品都有非常精彩的杰作,如故宫博物院的《月下孤城》、中国美术馆的《渔港雨色》、上海博物馆的《雪浦芦鸭》、天津博物馆的《烟暝酒旗斜》、广西壮族自治区博物馆的《鹰》等等。由于省外各馆收藏的高剑父作品较为零星,不成系列,过去都是较少展出的。

南都:本次展览还出现了一批高剑父旅日期间的写生稿,这批写生稿的来源是什么?

陈志云:旅日写生稿来自于高剑父家属的捐赠,主要是其遗孀翁芝女士和子嗣高励节先生。这些旅日写生稿是高剑父游学日本的物证,研究者可由此了解高剑父在日本的学习情况和活动范围,具有较高的史料价值。

南都:从这批画稿可以看出,高剑父曾经非常仔细认真地研究昆虫、走兽的画法,近似于博物科普,他为什么会有这样的尝试?

陈志云:高剑父的老师居廉就有将小昆虫钉住,用以观察、写生的学习方法。高剑父到了日本后,又受到西方艺术的影响,也注重对描绘对象的科学研究。通过辨识昆虫品种,了解昆虫结构,帮助他达到逼真写实的艺术效果。

南都:高剑父曾经从日本画家横山大观那里借鉴了“朦胧体”的表达手法,你认为高剑父从日本画学习到了什么技法或是艺术风格?还有哪些作品体现得比较明显?

陈志云:中国传统绘画对空气的表现,很多时候都是采用留白的手法。以横山大观为代表的一些日本画家借鉴了西洋绘画对空气的表现,采用渲染的手法,创造了“朦胧体”。高剑父深受启发,在上世纪20年代也尝试创作了一些明显带有“朦胧体”技法特点的作品,如故宫博物院的《月下孤城》、天津博物馆的《烟暝酒旗斜》,以及我院收藏的《林荫桥影》等。

南都:高剑父对日本画的临摹和借鉴,在当时也受到传统守旧派的攻击,“折衷派”和国画研究会当年也有过激烈的笔战,如何理解“岭南画派”与日本画之间的关系?

陈志云:岭南画派画家主要是学习日本画家如何融会东西洋艺术,创造新日本画的成功经验。高剑父确实也有过一些临摹日本画的作品。但临摹是学习中国画一条主要的途径。在传统中国画家的观念里面,都非常重视对传统笔墨技法的继承,高剑父对日本画的学习也是从临摹入手,这和他在居廉门下学习时的方法是类似的。无论是岭南画派画家还是国画研究会画家都采用临摹作为学习的入门途径。

南都:高剑父在接受日本绘画之后,是否褪去了居派绘画的一些影响?

陈志云:从现存的作品看来,高剑父自此至终都没有抛弃在居门时学习到的基本技法。例如,成熟时期创作的《南瓜图》,他在处理南瓜表皮的肌理时,依然使用撞水撞粉法。他会根据自己创作的需要,灵活运用学来的各种技法,创造“新国画”。

南都:高剑父创办了春睡画院,方人定、黎雄才、关山月、陈金章、杨之光等这些艺术大师都出自他的门下,他们如何发展了高剑父的艺术主张?

陈志云:岭南画派画家在艺术革新的追求上,是比较一致的。在文化观念上,他们对古今中外的艺术均抱着兼收并蓄的态度,在实践中,他们都注重写生,注重创新,技法上主要采用兼工带写,艺术效果上追求雅俗共赏。由于岭南画派力求创新,高剑父门下弟子中艺术天赋较高的,基本上都能做到自成面貌。

南都:如何理解他身上“革命志士”和“艺术家”两个身份?

陈志云:年轻时,高剑父也深受当时流行思潮的影响,追随孙中山先生,积极投身于资产阶级民主革命运动。辛亥革命胜利后,虽然满清王朝被推翻了,但国家随即又陷入了军阀混战。这时高剑父是比较苦闷和迷惘的,于是他将早年的政治革命热情转而投向艺术创作,希望在艺术领域实现他的“革命”理想。

这次展览的主题是“春睡梦先觉”。高剑父将自己建立的培养艺术新生力量的大本营命名为“春睡画院”。“春睡”一词出自罗贯中著《三国演义》中诸葛亮所吟诗:“大梦谁先觉?平生我自知。草堂春睡足,窗外日迟迟”,反映了此时的高剑父对革命失望,转而投入艺术创作和教育工作的心境。但这只是浅层含义。就深层而言,真正引发他强烈共鸣的是“大梦谁先觉”。高剑父“自知”自己是对东西方绘画的优劣和世界艺术潮流有着清醒认识的先知先觉,立志在“折衷中西,融会古今”的道路上努力探索,成为开创中国艺术新纪元的先驱。而他的“梦”,就是建立“新国画”的理想。

南都:有观点认为高剑父在中国书法史的地位还未被发掘,本次展览没有把书法板块纳入进来,未来艺博院有没有相关展览计划?

陈志云:我们这次调研各馆收藏高剑父作品情况时,发现大部分馆收藏高剑父书法作品并不多。举办展览的前提条件是需要有相当数量的展品,我们认为这次展览还是先以绘画为主,书法专题展览计划有待我们下来进一步调研,希望日后有机会联合更多的机构一同举办相关展览。这次我们会在画册中收录一些高剑父的书法精品。

南都:你认为以高剑父为旗帜的岭南画派,作为一种历史现象对今日画坛有何启示的意义?

陈志云:高剑父是近现代具有国际视野的中国艺术家,通过了解不同国家的文化艺术,在差异对比的过程中加深了他对于本民族文化艺术的认识。在吸收外来艺术精华的同时,他也十分注重保留民族艺术的特点,可以说,不盲目崇洋,也不固步自封,创造出既是民族的,又是现代的新艺术。高剑父的这种务实和开放的文化观念,对于当代画坛依然具有典范意义。特别是当代全球经济一体化,也带来了生活方式的趋同,如何在这种环境之下,创造具有民族特色的艺术,考验着当代艺术家们的创造力。